1 はじめに

今回のコラムでは、特許庁の審査の運用に基づいて(「AI関連技術に関する事例について」(2024年・特許庁)、「AI関連技術に関する事例の追加について」(2024年3月13日・特許庁審査第一部調整課審査基準室))、教師データの生成にかかる発明について紹介します。

2 設例(以下の特許出願は、特許となるでしょうか。)(※1)

(1) 特許明細書等の出願書類

|

発明の名称:教師データ用画像生成方法 特許請求の範囲【請求項1】(「機械学習に係る教師データの内容」が限定されているが、「機械学習の対象となるAI」は限定されていない) 画像生成装置が、人体を含む放射線画像、および、手術用具を表す手術用具画像を取得するステップと、前記放射線画像に前記手術用具画像を合成することにより、合成画像を生成するステップとを実行する合成画像生成方法。 【請求項2】(「機械の対象となるAI」が限定されているが、「機械学習に係る教師データの内容」は限定されていない) 対象画像が入力されると該対象画像における手術用具の領域を判別する判別器を学習するための教師データ用画像生成方法であって、教師データ用画像生成装置が、放射線画像である第1の画像、および第2の画像を取得するステップと、前記第1の画像に前記第2の画像を合成することにより、前記対象画像に対応する教師データ用画像を生成するステップとを実行する教師データ用画像生成方法。 【請求項3】(「機械学習に係る教師データの内容」及び「機械学習の対象となるAI」が共に限定されている) 対象画像が入力されると該対象画像における手術用具の領域を判別する判別器を学習するための教師データ用画像生成方法であって、教師データ用画像生成装置が、人体を含む放射線画像、および、手術用具を表す手術用具画像を取得するステップと、前記放射線画像に前記手術用具画像を合成することにより、前記対象画像に対応する教師データ用画像を生成するステップとを実行する教師データ用画像生成方法。 |

(2) 発明の概要

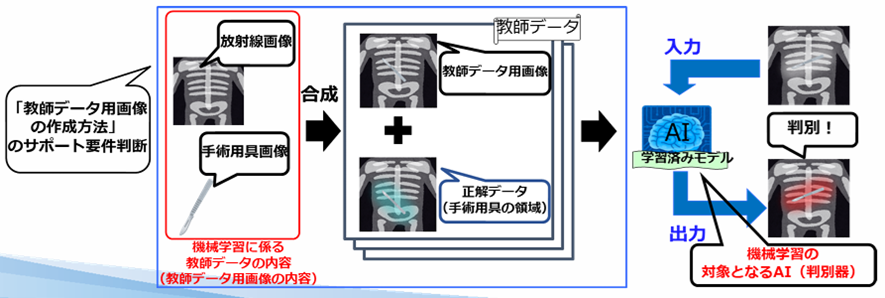

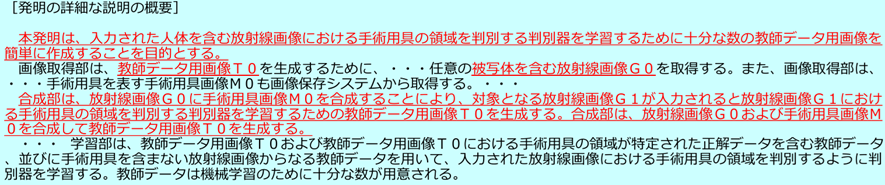

手術後に患者の体内に、手術器具等の置き忘れを防止するため、放射線画像を自動で判別する判別器を構築することが望まれていたところ、これを機械学習によって作成しようとする場合、大量の教師データが必要となるが、手術器具等の体内への置き忘れは稀であり、大量の教師データを収集することは困難です。そこで、本発明は、入力された人体を含む放射線画像における手術用具の領域を判別する判別器を学習するために十分な数の教師データ用画像を簡単に作成することを目的とします。

そして、発明の詳細な説明には、以下の記載があります。

そして、発明の詳細な説明には、以下の記載があります。

(3) 特許出願の帰趨 (※2)

上記内容を出願した場合、請求項1、2にかかる発明は、サポート要件(※3)を満たさず(※4)(特許法36条6項1号)、請求項3はサポート要件を具備し、特許されます。

なぜならば、発明の詳細な説明に記載されている課題は、入力された人体を含む放射線画像における手術用具の領域を判別する判別器を学習するために十分な数の教師データ用画像を簡単に作成することであるところ、請求項1においては、合成される画像の内容のみが記載されており、作成した合成画像が判別器の学習に用いられることが何ら規定されておらず、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものだからです。また、請求項2においては、合成された教師データ用画像を判別器の学習に用いることは記載されていますが、教師データ用画像を作成するために合成される画像の内容については何ら規定されておらず、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものだからです。

なぜならば、発明の詳細な説明に記載されている課題は、入力された人体を含む放射線画像における手術用具の領域を判別する判別器を学習するために十分な数の教師データ用画像を簡単に作成することであるところ、請求項1においては、合成される画像の内容のみが記載されており、作成した合成画像が判別器の学習に用いられることが何ら規定されておらず、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものだからです。また、請求項2においては、合成された教師データ用画像を判別器の学習に用いることは記載されていますが、教師データ用画像を作成するために合成される画像の内容については何ら規定されておらず、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものだからです。

3 本事例から学ぶ留意点

AI関連発明の中でも、教師データの生成が必要になる場合は多く、上記では、手術器具等の体内への置き忘れは稀であり、置き忘れ画像にかかる大量の教師データを収集することは困難となり、教師データの生成が必要となる事例でした。このような教師データの生成にかかる特許を出願しようとした場合、上記事例のように、機械学習にかかる教師データの内容、及び、機械学習の対象となるAIを特定することが重要になりますので、実務上参考となるでしょう。

以 上

<注釈>

(※1) 本文中枠内は、「AI関連技術に関する事例について」(2024年・特許庁)29頁から引用、図表、及び発明の詳細な説明の記載は「AI関連技術に関する事例の追加について」(2024年3月13日・特許庁審査第一部調整課審査)34頁~35頁から引用。

(※2) 特許出願の帰趨の詳細は、「AI関連技術に関する事例について」(2024年・特許庁)31頁~32頁参照。

(※3) サポート要件とは、発明は、課題解決が認識できるように詳細な説明に記載されたものでなければならないことを定めた要件です。

(※4) その他の特許要件は具備しているものとします。

(※2) 特許出願の帰趨の詳細は、「AI関連技術に関する事例について」(2024年・特許庁)31頁~32頁参照。

(※3) サポート要件とは、発明は、課題解決が認識できるように詳細な説明に記載されたものでなければならないことを定めた要件です。

(※4) その他の特許要件は具備しているものとします。

※「THE INDEPENDENTS」2025年7月号 P.13より

※掲載時点での情報です

※掲載時点での情報です

|

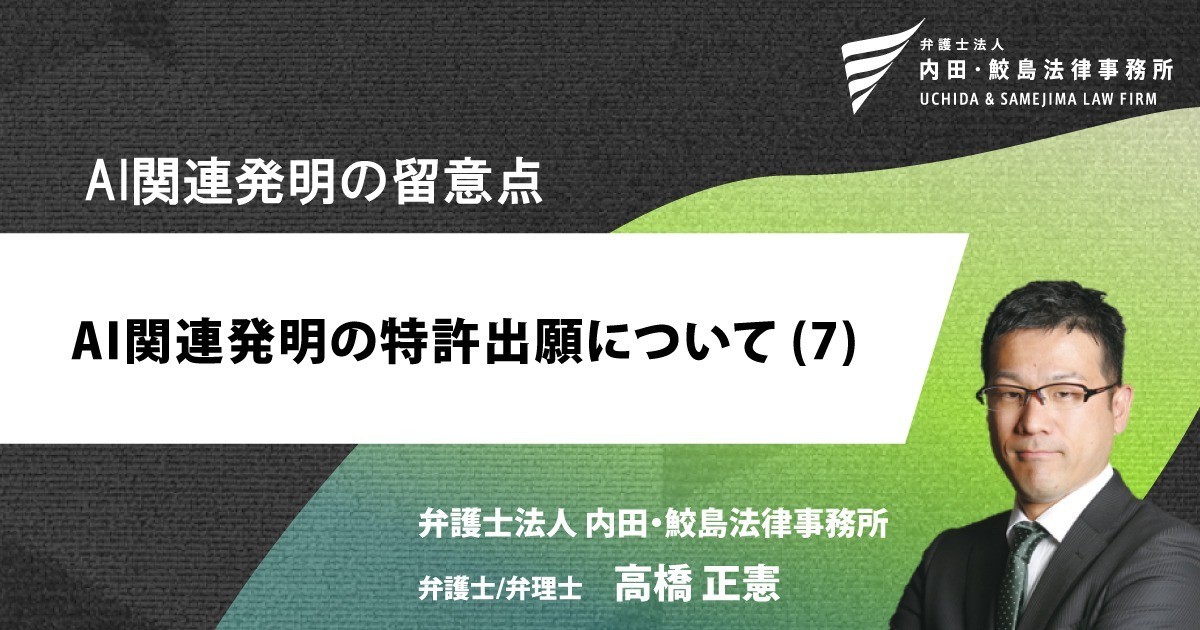

弁護士法人 内田・鮫島法律事務所 弁護士/弁理士 高橋 正憲 氏 2004年北海道大学大学院工学研究科量子物理工学専攻修了後、(株)日立製作所入社、知的財産権本部配属。2007年弁理士試験合格。2012年北海道大学法科大学院修了。2013年司法試験合格。2015年1月より現職。 【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】 所在地:東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東館16階 TEL:03-5561-8550(代表) 構成人員:弁護士34名・スタッフ16名 取扱法律分野:知財・技術を中心とする法律事務(契約・訴訟)/破産申立、企業再生などの企業法務/瑕疵担保責任、製造物責任、会社法、労務など、製造業に生起する一般法律業務 http://www.uslf.jp/ |