1 はじめに

前回のコラムから、「スタートアップ法務・知財の勘所」と題して、連載しています。前回は、法務業務と知財業務の分断について、述べていきました。

今回は、法務業務と知財業務の融合(技術法務)の必要性について、考えていきたいと思います。

2 法務業務と知財業務の融合(技術法務)の必要性

では、法務と知財が連携した方が良いことは直観的には理解できるが、その積極的な理由は、何だろうか。その答えは、両者の特性に見出すことができます。

企業にとっては、法務も知財も、対象となる事業について、リスクヘッジの機能/ビジネス価値向上機能を有する武器ということができます。武器は特性を理解し適切に使用すれば、最大限機能を発揮します。

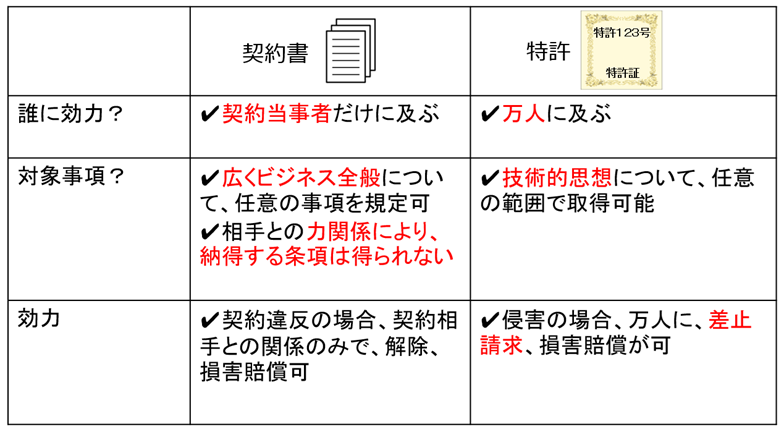

法務の武器である契約書と、知財の武器である特許の特性を表に示します。

表 契約書と特許の特性の違い

契約書は、契約書にサインした契約当事者だけに効力が及ぶのに対し、特許権は、万人に対して効力が及びます。広く市場全体に効力を及ぼしたいならば、特許権の取得は重要でしょう。

また、契約書は、広くビジネス全般を対象に規定できる(※1)のに対し、特許は技術的思想を対象とします。したがって、ビジネス全般のリスクをヘッジするには契約書の存在は欠かせません。ここで、注意を要するのは、契約書は相手方との力関係により、納得する条項を規定できないという点です。この点、相手との力関係を要せず、任意の範囲で(※2)取得可能な特許の必要性が浮かび上がります。

この好例としては、スタートアップは相手方(大企業)から自己の事業領域において独占的なライセンスを受けることは両者の力関係に鑑みると、契約交渉上、非常に難しいです。しかし、スタートアップが自己の事業領域に特許を取得していれば、契約上は交渉しやすい非独占ライセンスに甘んじながら、実質は独占を実現することが可能です。これは、早く・ライトな交渉で、事業独占を実現できるという意味であり、法務・知財の知識が揃って初めて実現可能な戦術論となるでしょう。

さらに、契約書違反(債務不履行)の場合、契約相手方との関係で、契約解除、損害賠償請求等ができるという措置に留まるのに対し、特許権侵害の場合、侵害者全ての行為をストップできるという強力な権利(差止請求権)を取得できます。市場のコントロールという点では、特許権が強力な権利と言えましょう。

以上、見てきたように、特性の異なる2つの武器(契約書と特許)を融合させて使いこなすことで、企業価値の最大化に資するでしょう。

3 おわりに

次回は、法務業務と知財業務の融合(技術法務)について、述べていきます。以 上

<注釈>

(※1) 当然、強行法規に反する事項を規定することはできません。しかし、任意的効力の法文に反する事項を規定することは可能であり、ビジネスに則して、弾力的に記載できるのが契約書の特徴となります。

(※2) 特許法の定める特許要件をクリアした上で、特許請求の範囲を記載できるので、任意の範囲で権利取得が可能となります。つまり、ビジネスの射程に対しターゲットを定めて、特許取得が可能となります。

(※2) 特許法の定める特許要件をクリアした上で、特許請求の範囲を記載できるので、任意の範囲で権利取得が可能となります。つまり、ビジネスの射程に対しターゲットを定めて、特許取得が可能となります。

※「THE INDEPENDENTS」2025年11月号 P.11より

※掲載時点での情報です

※掲載時点での情報です

|

弁護士法人 内田・鮫島法律事務所 弁護士/弁理士 高橋 正憲 氏 2004年北海道大学大学院工学研究科量子物理工学専攻修了後、(株)日立製作所入社、知的財産権本部配属。2007年弁理士試験合格。2012年北海道大学法科大学院修了。2013年司法試験合格。2015年1月より現職。 【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】 所在地:東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東館16階 TEL:03-5561-8550(代表) 構成人員:弁護士34名・スタッフ16名 取扱法律分野:知財・技術を中心とする法律事務(契約・訴訟)/破産申立、企業再生などの企業法務/瑕疵担保責任、製造物責任、会社法、労務など、製造業に生起する一般法律業務 http://www.uslf.jp/ |